黑马与巨头,角逐Agent Infra战场。

今年Agent一波波热浪下,一家捷克创业公司——E2B,意外爆火。

成立两年,它的云端沙盒从默默无闻到月创建量突破1500万,一年暴涨375倍。

这背后,是Agent正在掀起的新一轮云计算基础设施变革。

E2B起初只是一个让用户在云端安全隔离“沙盒”中运行AI代码生成的小项目,这些沙盒本质上是轻量级虚拟机。2024年10月,Anthropic推出Computer Use技术——让AI能像人类一样操作电脑。很快,E2B发现越来越多用户将其沙盒用于此类任务。随着Agent从实验室走向生产环境,E2B也顺势将定位升级为Agent运行环境。

市场随即引爆——士气大增的E2B CEO也放话,要成为Agent时代的AWS,提供覆盖Agent从开发到部署全生命周期的自动化基础设施平台。

在云计算的发展史上,每一次应用形态的重大变化,都会催生新一代基础设施。十多年前,移动互联网兴起,推动云计算第一次大规模爆发——从社交到电商,从视频到打车,几乎所有应用后台都搬上了云。如今,这一幕正在Agent身上重演。

从去年下半年到现在,Agent正从技术探索快速走向生产环境。它们会写代码、做数据分析,还能自主浏览网页、跨软件执行任务,甚至开始完成复杂的跨平台业务操作。它们需要的,不是传统意义上的云主机,而是全新的运行环境——Agent Infra。有业内人士向数智前线“断言”,未来3~5年,Agent Infra将是云计算竞争最激烈的焦点。

大型云厂商岂能错失这样的机会?7月28日,在上海世界人工智能大会(WAIC)上,阿里云正式发布了专为Agent打造的无影AgentBay,历时三个多月的内测和打磨,产品体验焕然一新。此前不久,AWS也推出AgentCore,在部分区域试用。无论是E2B、AgentBay,还是AgentCore,它们本质都在做一件事——为Agent提供更好的基础设施,也就是Agent Infra。

01

Agent上工,数字员工需要新一代“办公室”

短短一年时间,Agent已经从技术圈的“玩具”,迅速进入企业生产一线。

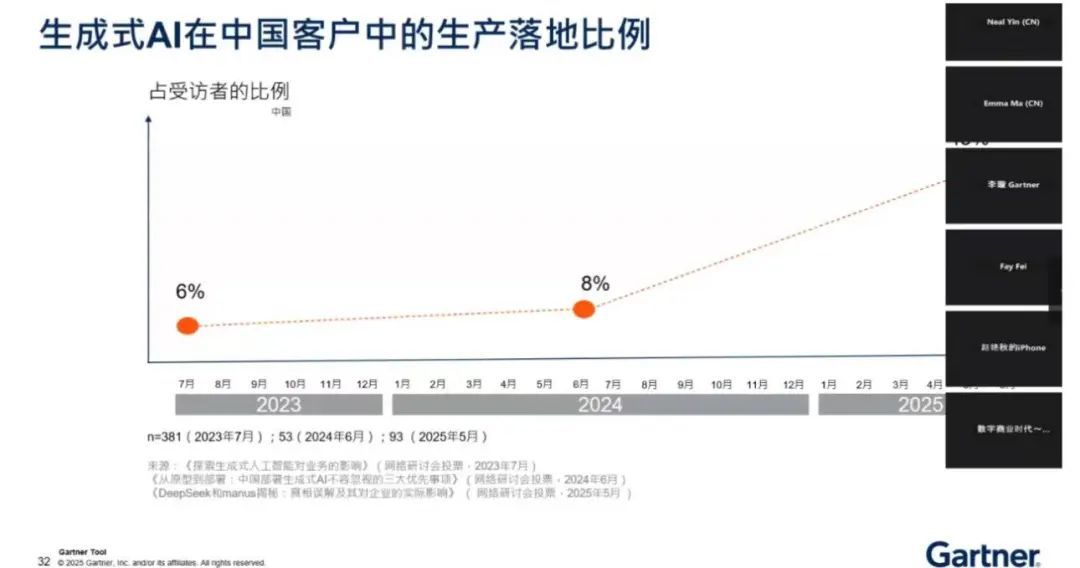

在《财富》500强企业中,约79%已启动Agent项目,金融、电商、客服等行业已进入规模实践阶段。Gartner高级首席分析师费天褀告诉数智前线,中国企业Agent落地速度甚至快于全球:15%已实现生产落地,高于去年全球平均水平的10%。

这背后,不只是技术热度和噱头,更是企业的现实压力。对于中国企业,尤其是中小企业来说,引入Agent既是“生存创新”,也是“普惠升级”。他们倾向于先用小型、低成本Agent跑通业务,再逐步扩展。这种务实打法,让Agent在中国的商业化速度格外快。

不过,从传统应用到Agent,有质的不同。

如果说传统应用开发像“剧本杀”,开发者提前写好剧情,系统只需按流程演一遍,Agent则更像“即兴演员”,能自己判断场景、规划动作,还会在执行中随时调整。正如图灵奖得主Yann LeCun所说,Agent不应是“缸中之脑”,而要能与环境交互、影响环境,并据此改变行为。

与传统应用相比,Agent拥有更复杂的“工作能力和要求”:

•感知:有“眼耳口鼻”,能读屏、识图、听音、解析界面结构;

•任务规划:推理大模型将复杂目标拆成多步子任务,按反馈动态调整;

•多工具协同:调用多种工具和API,查数据、发邮件、翻译、编程……就像带着一把“瑞士军刀”;

•长期记忆:跨会话保存状态,能记住历史信息持续优化决策;

•自主交互环境:像“数字员工”一样操作电脑、手机和网络,点击、输入、切换应用等。

阿里云无影事业部总裁张献涛直言,如果每家公司开发Agent,都要从零搭建这些能力,尤其是中小企业或个人开发者,几乎是不可能的。

跨境电商是Agent落地最快的行业之一。过去五年,中国跨境电商规模暴增10倍。整个跨境电商是一个复杂链路,从生产到在线交易再到物流、售后服务,Agent都在发挥作用。以运营小二为例,每天要花大约40%的时间联系商家确认是否参加大促活动,他们提取Excel 名单、打开钉钉找商家、发消息、等回复,回填表格……流程机械、耗时。

有了Agent,这件事可以全自动化,模型规划步骤、跨工具执行,一气呵成。不过,跨境电商参与者大都是中小企业,在国内超过70万家,多数缺乏技术能力。如何让他们能参与到Agent开发应用中,带来更加普惠和公平的交易秩序?

传统的本地化部署根本不能很好地支撑这样的需求,Agent上云迫在眉睫:

如本地算力,无法实现高并发。尤其是精准的Agent任务,会迅速耗尽算力资源。Manus年初demo期间的磕磕绊绊,问题也是出在了资源瓶颈上,AI推理的算力和执行任务的虚拟机都没有上云。

环境不匹配,传统云缺乏操作环境,难以让Agent像人一样操作电脑、手机和网络。

数据割裂,跨工具难以保证数据一致性。

还有安全隐患,要防止Agent误操作或泄密,需要额外隔离系统......

于是,Agent Infra诞生了。它就像为“数字员工”打造的云端办公室——开箱即用,性能强劲,安全隔离到位,让企业尤其是中小商家,可以低门槛把Agent从试点推向生产落地。

在世界人工智能大会期间,张献涛进一步介绍,在阿里云看来,Agent开发需要构建一个类似“操作系统”的生态。

就像传统操作系统产业链中,有人专注内核,有人打造中间件,有人开发应用层。张献涛介绍,在Agent开发生态中,这次商用的无影AgentBay类似“内核层”,为Agent开发者提供从开发、测试到规模化运行的全生命周期服务。

它由阿里云无影事业部研发,该业务部在阿里云定位于云+端侧AI的重要承载者。无影AgentBay克服了Agent在高并发场景下的运行挑战。

同时,由于MCP协议只覆盖部分工具,且缺乏评价体系,市面上MCP工具质量参差不齐,导致Agent在任务执行中,一致性和精准度不足。为此,AgentBay将Browser Use、Computer Use、Mobile Use、Code Space四大沙箱环境打包成服务,覆盖了从Linux、Windows、Android主流环境,让Agent在跨环境、跨工具时保持稳定与准确执行。

如果AI大模型是大脑,AgentBay则帮助Agent装上“手和脚”,让Agent不仅会思考,还能精准地动手做事。再加上跨环境持久化、智能感知与控制接口,以及秒级启动能力。就像为Agent准备了“专用电脑”,但它不在你的桌子上,而是在云端。

数智前线获悉,从去年底,无影事业部就开始着手AgentBay的研发,来抢占Agent Infra先机。而这些能力的上线,也有赖于该平台“站在阿里云的肩膀上”来实现。

02

Agent Infra实战,数字员工这样干活

虽然Agent Infra建设时间不长,但市场已给出了积极反馈。

在海外,E2B沙盒月创建量一年暴涨375倍;国内,阿里无影AgentBay内测3个多月,就吸引了超过1000家客户申请使用,头部几家Agent公司都在用它做开发和运行。

有了Agent Infra的加持,Agent开发和使用,体感到底怎么样?在世界人工智能大会期间,我们看到了不少实操案例。

和去年相比,Agent的执行力已经完全不同——去年底,Agent像人一样操作电脑、手机,还是个新鲜事,而且要大量定制化开发,接口限制、界面识别都是难题;今年,Agent已经可以融入工作流,开始完成各种跨平台、多步骤任务。

场景一:跨平台自动化操作

在AgentBay的Computer Use环境中,开发者只需一句话: “安排2025年7月26日无影WAIC准备会议。”右侧沙箱显示,Agent就会自动打开钉钉,解析界面布局,找到日程功能区,填写会议信息并发送通知,整个过程仅十几秒,就完成了任务闭环。

这种能力突破了传统即时通讯软件因为非常多的接口受限,自动化难以落地的瓶颈。

另一个“Browser Use”案例,是让AI自动识别“2048”游戏并进行游玩。

这个操作看似简单,背后却有着复杂机制,AgentBay会解析游戏界面,识别数字区块和空白区域,推算下一步滑动方向,然后进行操作,之后还要观察下一个出现的数字,最后获得相应分数,这个分数已比大部分人玩的成绩要高很多。虽然只是个游戏场景,但技术核心和自动化业务流程相通——都要先看懂界面,再精准动手。

场景二:复杂任务拆解与执行

有位开发者在第三方编程工具 Cursor 中给了这样一个指令:“打开一个无影安卓环境,查找最近的加油站并推荐给我,给我一个访问链接,整个过程让我能看到。”

过去,这种任务需要自己开虚拟机,一步步来编程。

现在,AgentBay听懂后,会借助三方应用的能力把它自动拆成十几个小步骤:先生成访问链接,再打开高德地图,输入“加油站”,读取结果并按距离排序,最后告诉你哪个最近。

更巧的是,如果执行中遇到UI元素识别失败或输入信息失败,它不会卡死,而是自动回到那一步重新执行,而不是等你手动救场。仅这一个产品上的设计,就解决了众多Agent开发者最头疼的问题——“到底卡在哪了呢?”

场景三:人机协作

跨平台操作中,还有一个老大难:账号登录与权限校验。

很多时候,这类需要人工参与的环节会让自动化流程中断。那怎么既保证安全,又不让任务半路夭折呢?

现场演示中,在Cursor里输入:“搜索社交平台上关于某商品的使用心得,如果需要登录,就移交给我手动操作。”

Agent 执行到登录界面时,会自动切换到人机协作模式,把控制权交给人类。用户手动输入手机号和验证码,登录成功后,只需回复一句“我已登录”,Agent就接过“接力棒”,继续任务直到完成。

这种无缝切换得益于AgentBay自研的ASP协议,它能将云端环境完整、流畅地串流到本地,让人和Agent像同桌一样配合,任务不会半途而废。

03

Agent Infra的长跑才刚刚开始

根据大会期间,阿里云智能集团无影事业部资深产品总监李航介绍,支撑这些能力的,是AgentBay的5+3+N体系:

其中,“5”是Browser Use、Computer Use、Mobile Use、Code Space四大沙箱环境 以及统一持久化系统(构建一套跨平台数据漫游系统,确保任务切换时的连续性);

“3”是SDK、MCP、ASP三种交互方式,覆盖本地开发、跨平台工具、端云协作;

“N”是覆盖了云环境镜像、网络配置、MCP工具、实例生命周期管理等全流程自由定制工具链。

有了它,开发者不必再为底层环境和工具兼容操心,专注于业务逻辑和智能体设计即可,这让开发效率提升80%,运维成本降低60%,可靠性达99.99%。这将是新时代下,Agent应用开发的全新范式。

然而,这场关于Agent Infra的长跑才刚刚开始。

如果未来Agent真要成为“数字分身”,行业还需持续攻克优化一系列难题:让它拥有真正的长期记忆、在多任务间高效协同、多工具间保持数据一致,并且在电脑、浏览器、手机等多终端中,都能用安全、易用、可扩展的沙箱来工作。

张献涛还透露,未来Agentbay还将向全能型Agent Infra演进,可以托管Agents应用,覆盖AI Agents从开发到部署的完整生命周期。

可以预见,Agent Infra不只是为Agent提供办公桌,它更像是为未来的“数字分身”打地基。这是一场刚刚开始的基础设施长跑,最终目标是——让每个行业都能用上属于自己的各种Agent。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

拒绝均码!拼多多店主把吐槽变成亿元生意,专治"大头尴尬"

2025-08-010阅读

-

苹果探索下个“重新定义”,智能眼镜成 AI 的最理想形态

2025-08-010阅读

-

始祖鸟平替们狂涨价,正在偷偷抛弃“穷鬼”

2025-08-010阅读

-

传乐道L90广州大定超3000台 高管:销售系统被挤爆

2025-08-010阅读

-

受益“国补”,苹果在华收入两年来首次“转正”

2025-08-010阅读

-

OpenAI牵头建欧洲最大数据中心之一

2025-08-010阅读

-

刚刚,美团、淘宝闪购、饿了么、京东,集体发声!

2025-08-010阅读

-

港股英诺赛科快速拉升,涨超30%

2025-08-010阅读

-

舆论失重下的创新坚守:比亚迪事件折射产业生态隐忧|封面车评

2025-08-010阅读

-

首届全国天文公众科学大会在连开幕

2025-08-010阅读