内容来源:笔记侠(Notesman)。

责编 | 柒 排版 | 金木研

刘强东,又一次上了新闻联播。

2025年7月24日下午,国务院总理李强在北京人民大会堂同欧盟委员会主席冯德莱恩共同出席中欧企业家座谈会。京东集团创始人、京东集团董事局主席刘强东作为中国民营企业家代表,参加了本次总理座谈会。

而就在一个月前,刘强东还以达沃斯论坛联席主席的身份参加了总理座谈会,这是全场唯一的互联网企业代表。

两次高密度的国家级媒体关注,绝非偶然的新闻事件。

那么,为什么是刘强东和京东呢?

剥开现象看本质,央视镜头对准的并非京东的商业规模或市场份额,而是其作为“社会责任型企业”的标杆。

当大多数企业还在为劳动者权益保障争论时,京东却做到了与一线员工签订正式劳动合同并缴纳“五险一金”;

当大多数企业还在搞价格内卷时,刘强东却提出三毛五理论。刘强东说,京东每赚一块钱只拿七毛,三毛留给合作伙伴,拿走的七毛里三毛五给团队,三毛五用来公司发展。

今天这篇文章,我们就来拆解一下刘强东的商业理念和京东的商业模式。

一、社会责任是生态意识:

食品安全大于天

什么是生态意识?

所谓生态意识,就是生态共荣。

一个发展良好的行业,往往是行业中的龙头能够有效克制自己的发展欲望,跳出“单一利益最大化”的惯性思维,将自身置于更广阔的价值网络。

但随着竞争的加剧,很多行业不可避免的陷入了“低价内卷”的陷阱中,比如电商行业、汽车零售行业,以及关乎每个人的外卖行业。

生态意识是让整个生态里面的每一个角色都产生共赢,无论是员工、卖家,还是合作伙伴、商家,要让每个角色在这里都能够繁荣发展。

1.京东外卖:邀请品质餐厅,净利润不超过5%

这两年,食品安全问题越来越频繁。无论是外卖平台的“幽灵餐厅”,还是堂食门店的后厨乱象,本质上都是因为一个问题:餐饮生态陷入畸形的低价内卷中。

在原材料、房租、人力成本持续上涨的背景下,商家陷入“两难”:要么压缩食材成本降低品质,要么提高售价失去客源。

除了成本难题,更危险的是生态陷入“劣币驱逐良币”的循环。比如,有一家“现熬骨汤”的面馆,因拒绝使用“科技与狠活”,单份面成本比同行高 4元,月销寥寥;而隔壁用“科技与狠活”调制汤底的商家,因售价低 3元,月销轻松破千。

这样的背景下,催生了“幽灵外卖”。这些“幽灵外卖”商家往往没有实体店,或者实体店环境脏乱差,卫生条件根本无法保障。他们通过虚假宣传、低价竞争等手段,吸引消费者下单,严重扰乱了市场秩序。

刘强东指出,“幽灵外卖”的存在,不仅让消费者吃得不放心,也让那些用心做餐饮、注重品质的商家陷入困境。

而京东外卖的入场,以“反行业惯性”的组合拳打破了这一困局。

第一拳:品质准入,从源头杜绝“幽灵餐厅”

京东外卖明确规定,入驻商家必须满足三类资质之一:高分堂食餐厅、品牌即提、线下即提。

高分堂食餐厅是指能落座就餐,同时在三方美食点评类平台上的评分达到 3.8分以上;

品牌即提是指门店虽然没有堂食区域,但是有连锁品牌作为公信力背书的,比如麦当劳、星巴克的快取店;

线下即提是指用户能现场点单打包带走,比如一些早餐早点的包子铺、卤味店、甜品蛋糕店、饮品店,核心是这些门店都经过线下客流检验。

这套标准看似严苛,实则是对消费者的基本保障。

第二拳:长期佣金≤5%,给商家留足品质升级空间

京东外卖推出“2025年5月1日前入驻商家全年免佣金,长期佣金≤5%”的政策。”

截止到今年6月,京东外卖日订单量已突破2500万单,品质餐饮门店入驻超过150万家,京东外卖全职骑手规模突破12万人,平台近200个餐饮品牌订单量突破百万。

同时,在今年7月份,京东外卖启动面向商家的“双百计划”,平台新投入超百亿元扶持品牌商家。

这种“先筛品质,再降成本”的逻辑,让外卖行业转向“品质竞争”。

第三拳:骑手保障,让服务者有尊严

外卖骑手的权益保障是行业另一大痛点,数千万骑手被归为“灵活就业”,没有社保保障,尤其是有些骑手为了订单不超时而冒险超速行驶,在酿成交通事故却面临没有社保保障,个人需要支出一大笔医疗费用。

京东外卖打破这一惯例:为全职骑手签订正式劳动合同,全额缴纳五险一金,且个人缴纳部分由公司承担。

据京东黑板报显示,二季度末,京东外卖全职骑手已突破15万人,为回馈骑手伙伴辛勤跑单,京东外卖投入20亿为全职骑手升级福利。

这种“员工安心—服务用心—用户放心”的循环,正是生态意识的生动体现。

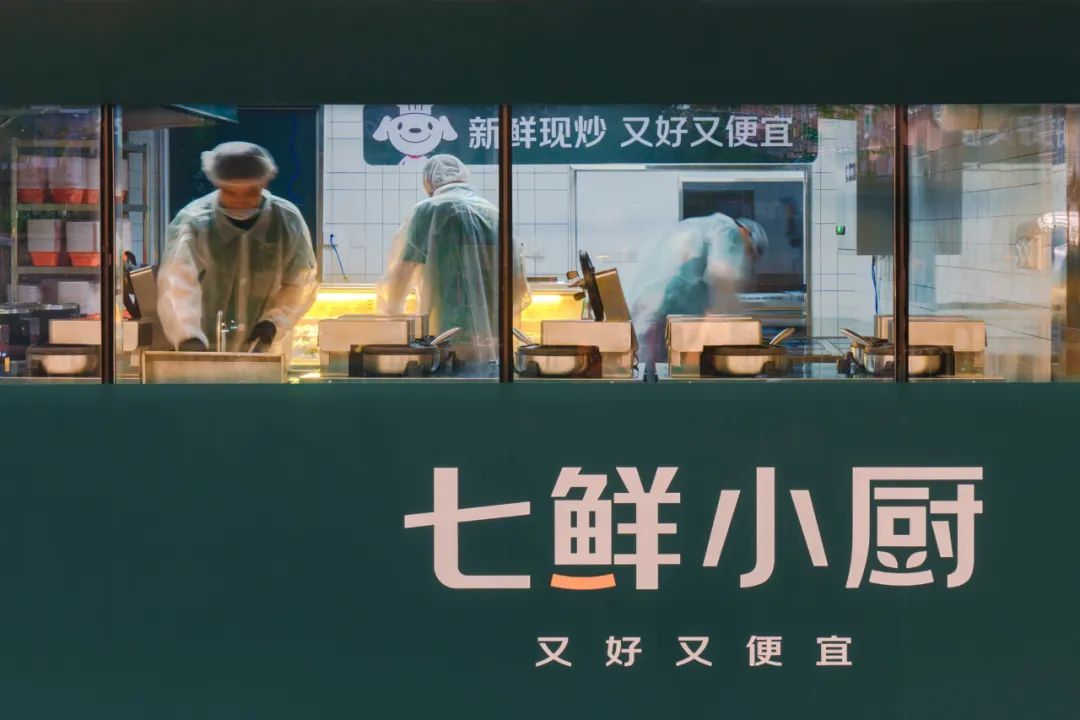

2.七鲜小厨:一条高品质自营外卖模式

如果说京东外卖是赋能外部商家,七鲜小厨则是京东亲自下场的“品质样板间”。这个定位“合营品质餐饮制作平台”的业务,可能是“外卖行业 15 年来最大的供应链创新”。

① “合营厨房+菜品合伙人”模式

就在前两天,京东发文启动“菜品合伙人”招募计划:

合伙人仅需提供菜品配方并合作研发,由合营品质餐饮制作平台——七鲜小厨承担现炒制作及严格品控。成为合伙人,每道菜立奖100万保底分成,菜品销量分成上不封顶。

这一下,让市场炸开了锅,引得上千人报名。

那么,这种商业模式到底有什么魅力?

在京东七鲜小厨负责人刘斌的一次群访中,刘斌谈到:

“在供应链和菜品开发方面,七鲜小厨采用的是产品合伙人模式,合伙人只需要共同参与到菜品开发中就可以了。在选址、建店、运营等方面,七鲜小厨负责整体的组织和经营。

简单来说,品牌和厨师如果有非常好吃的菜品,就可以来提供配方和研发,七鲜小厨通过京东的供应链整合和运营能力,负责选址、建店、运营等。”

这种模式既解决了中小餐饮品牌“扩张难”的痛点,又让消费者吃到各地特色美食,实现“商家赚钱、消费者满意、平台增长”的三赢。

② 食材可溯源

做餐饮,最重要的一定是食品安全问题。所以,七鲜小厨的核心逻辑是“把餐厅后厨搬进供应链体系”:

首先,蔬菜来自京东合作的标准化种植基地,肉类选用双汇、雨润等品牌冷鲜肉,可追溯至养殖基地;

其次,在加工环节由中央厨房统一洗切,密封包装后冷链配送至门店,避免二次污染;

最后,门店推行“明厨亮灶”,消费者可通过 APP 查看实时炒菜画面,厨师需持健康证上岗,真正让消费者做到吃得放心。

③ 现炒也能做到性价比

就这样一份由大牌参与、菜品独特、现炒的“豪华套餐”,您猜多少钱?

补贴后,价值在10~20元。

为什么能在保证品质的情况下依然这么便宜?核心在于京东供应链的效率优势。

正如七鲜小厨负责人所说:

“从用户体验角度来说,我们通过京东的供应链优势,能够把产品的价格压缩到非常便宜,一份品质好、分量很足的盖饭,定价在20元以内。按照这种模式的话,我们的口味也能做到全国最好的菜品配方,消费者最终也不会再去选择那些低价低质的‘黑外卖’。我们希望通过供应链模式的创新彻底改善食品安全问题。”

这种通过效率提高后的低成本,而不是压缩各方利润后的低价,才是真正的生态意识。

二、社会责任是可持续发展意识:

商业应该是无限游戏,而非零和博弈

真正让人敬佩的企业,不是有多少盈利、有多大体量,而是是否真正有利于社会的整体繁荣。如果不利于社会整体繁荣,就不是长期主义,不是可持续发展。京东在所有业务上,都秉持可持续发展,简单来说,就是耐心。

1.京东物流自建,承担国际贸易的责任

商业的可持续发展,核心是“创造增量”而非“争夺存量”。

2007年京东获得第一笔融资时,电商行业普遍依赖第三方物流,但面临丢件、配送时效低的难题。

刘强东力排众议:“物流是电商的生命线,用户体验差,企业就没未来。”于是,京东决定自建物流。

这个在当时被视为“疯狂”的决策,在十几年之后不仅成为京东打通供应链的优势壁垒,还为将来的国际化业务提供了复制经验。

京东的国际化业务不做简单的“跨境卖货”。中国最强的优势在于供应链资源禀赋和高效整合能力,而这种能力本应是全球共享的。

京东的做法是将国内供应链经验在全球复制:做本地基建、本地员工、本地采购、本地发货,只卖品牌商品的本地电商模式。

依靠在中国积累的供应链能力,京东在当地重新构建服务体系,同时深度接入在地国本地化资源,促进当地产业发展与资源高效运转,实现“来自中国,服务本地”的双向价值。

在一次采访中,刘强东也谈到“京东这种商业模式,不好的地方就是很慢、很苦、很累,这一项干好几年才能被记住,然后才能做生意,因为我们与纯平台模式是不同的。”

以欧洲市场为例,目前,京东旗下欧洲全品类在线零售品牌 Joybuy 已在英国试运营。与传统跨境电商模式不同,京东的国际业务坚持“只卖有品牌的货”,通过自营模式携手国际品牌、本土品牌和中国优质品牌,为欧洲消费者打造快速可靠的一站式购物体验。

同时,京东物流以海外仓为核心,在欧洲构筑了本土领先的一体化供应链物流服务能力。目前京东物流已在欧洲布局超过20个海外仓,总面积超30万平方米,还引入自动化设备,大幅提升仓储供应链服务效率。

这种“基础设施出海”模式,让中国供应链能力惠及全球,正如刘强东所说:“我们要让全世界消费者都能享受中国物流的效率,这才是真正的全球化。”

2.提出三毛五理论,拒绝“低价内卷”

商业的可持续,离不开产业链利润的合理分配。

著名产品人梁宁曾在一次演讲中提到:为什么中国没有大品牌?一方面是中国用户不愿意为品牌付费;另一方面,是企业没有利润空间养创新创意型的人才。

2009年,家电行业表面繁荣发展,但行业背后却深陷“渠道垄断—品牌利润压缩—创新乏力”的恶性循环:国美、苏宁通过渠道霸权抽取高额佣金,品牌商净利率只有1~2%,无力投入研发,消费者只能买到同质化产品。

在这样的背景下,刘强东提出“三毛五理论”入局家电行业。他算过一笔账:

“我算了一下,如果我们在线上卖家电,可以把成本降到6%,意味着我毛利率做到8%就能赚钱,我可以让利给消费者10个点,当然我不是全让利给消费者10个点,因为我坚持认为品牌商创造的社会价值、冒的风险比我们零售商高得多,做的事情却比我们零售商多得多。”

为什么京东不趁机通过低价卷死同行?

因为刘强东深知,品牌商承担的风险和创造的社会价值更高。所以,在产业链分工里,京东坚持的一个重要原则就是:零售商只拿 1/3 利润,2/3 应该留给品牌商,这样才能促进品牌的发展。

在刘强东看来,品牌的价值关乎整个经济生态:没有品牌,国家社会经济发展就永远没有质量,如果一个国家永远靠垃圾货、白牌货,经济永远不可能好。

并且,恶性循环的链条会由此形成:生产垃圾货的工厂老板赚不到钱,就只能拼命压榨员工;工人被压榨就没有钱消费,只能买垃圾货。如此这般向下螺旋。

反之,让品牌商盈利才能激活正向循环:品牌商赚了钱就会投入研发,生产质量更高的商品;有了更新的商品,他会多招人才,就会拼命给员工涨工资;工人收入高了,也会买有品牌的商品。

通过这样的分配模式,整个家电行业进入良性发展轨道,实现了零售商、品牌商、消费者与产业工人的多方共赢。

结语:

社会责任不是成本,而是长期共赢

刘强东两次登上国家级座谈会背后,是国家对“责任型商业模式”的明确肯定。在平台经济发展的上半场,部分企业靠“低价倾销”快速扩张,看似赢得了短期利益,却埋下了生态枯竭的隐患。

而京东的实践证明,企业的良性发展,从来不需要以牺牲员工权益为代价;行业的繁荣共生,更不必依赖内卷消耗的恶性竞争。

在传统认知中,部分企业将社会责任视为“负担”——为员工缴纳足额社保、为合作伙伴预留合理利润,似乎只会增加运营成本。

但这种视角陷入了“短期利益至上”的局限,忽略了社会责任对商业生态的滋养价值。

就像培育森林需要持续灌溉,企业对员工的保障、对伙伴的让利,本质是在为生态土壤施肥,看似“投入”,实则在构建“员工稳定—服务升级—用户认可—生态繁荣”的正向循环,让商业价值在责任担当的根基上自然生长。

唯有如此,才能长期共赢。

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

一图读懂腾讯AI全景布局:以混元大模型为基础,“1+3+N”体系成型

2025-07-294阅读

-

王晓航出任中国平安首席技术官,曾任职于蚂蚁集团

2025-07-294阅读

-

20.99 万元起东风奕派 eπ007 车型新增领航行政/至尊版车型上市

2025-07-294阅读

-

2026款广汽丰田凯美瑞上市:17.18万元起,三种动力可选

2025-07-294阅读

-

文汇视讯 | AI时代领导力大考来临,如何站在时代的浪潮上与AI共舞?

2025-07-294阅读

-

苹果首次在中国关停直营店

2025-07-294阅读

-

阿维塔 2030 年将推出 17 款全新产品

2025-07-294阅读

-

“电子鼻”捉甲醛,靠谱吗?

2025-07-294阅读

-

鸿蒙版微信喜提7大实用功能更新,太实用了!

2025-07-294阅读

-

WAIC UP! 之夜:一场关于AI与人类未来的星空思辨

2025-07-294阅读