不啰嗦,直接说核心逻辑。

01

西贝到底有没有用预制菜?

用了。

大众对“预制菜”这个词的朴素理解,就是“预制的,不是在门店厨房当时当场准备的菜”。

西贝的菜品,有没有在门店厨房外准备的部分?当然有。西贝在北京平谷就设有中央厨房,中央厨房是干嘛的?当然就是对菜做预处理的。昨天下午西贝发的那封《西贝全体伙伴致顾客的一封信》里,就有人截图出来,你看,这牛肉不是预先处理好的吗?还说什么辟谣,分明就是自锤。

按照这个理解,全中国99.99%的餐饮,都是用了预制菜的。盐水鸭要先腌着、卤猪蹄要先卤着、臭桂鱼要先臭着。

当然,特别强调,这是“大众”对预制菜这个词的定义。

没错,“预制菜”并不是一个明确的概念,它至少有3种定义:大众的定义、行业的定义、国家的定义。

大众的定义,前面说了,不啰嗦了。

行业的定义,按照加工的程度,把菜分成四类:即配、即烹、即热、即食。具体细节,我们昨天下午写了一篇小短文,链接放在评论区了,欢迎你去看。

在行业内,“预制菜”是一个从左到右的光谱。你不在左那就在右。你不可能不在里面,只是位置不同。

国家的定义,说起来很复杂。你可以简单这样理解,国家标准层面,用的是“清单制”。这个那个,算预制菜。只要没提到的,都不算。

这就是为什么,贾国龙可以拍着胸脯说“西贝没有一道预制菜”。至少从目前曝光的资料来看,没有任何证据表明西贝用了大家理解里的那种“塑料袋包装,微波炉热一下就上桌”的料理包。我也非常愿意相信,按照国家的定义标准,西贝大概率是没有预制菜的。

这也是为什么说,西贝用没用预制菜,已经不重要了。定义都没法统一。有人用大众的定义,有人用行业的定义,有人用国家的定义。鸡同鸭讲,能讨论到一个壶里就怪了。

相信你也能看出来,很多人真正关注的,说对预制菜食品安全的担忧。

02

预制菜难道没有安全隐患吗?

当然会有。

不仅预制菜有,现做菜也有。只要是吃进嘴里的,就会有安全隐患。

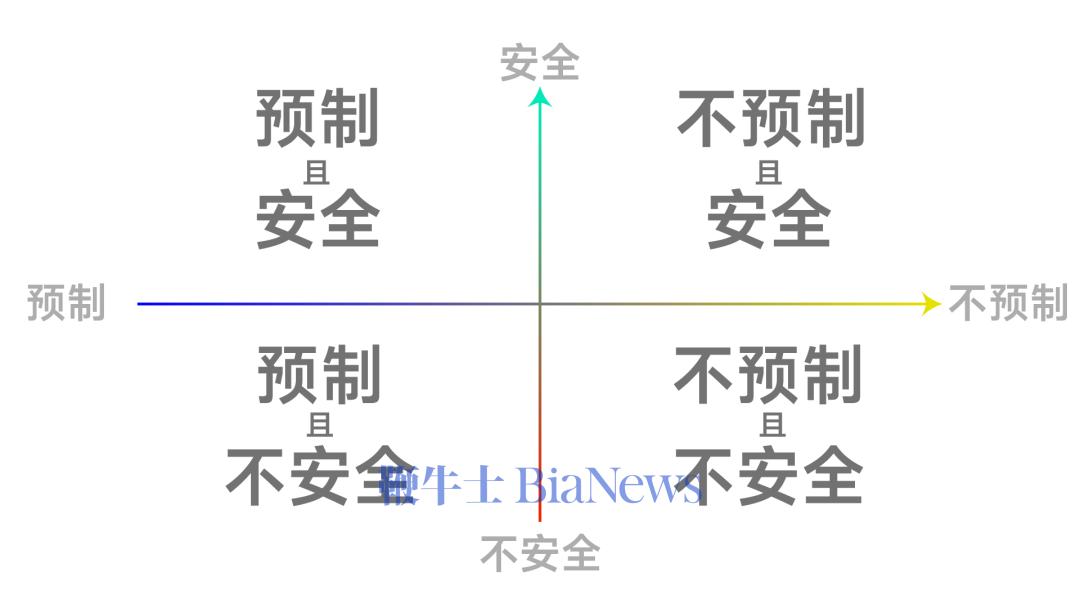

因为,预不预制,和安不安全,是完全不同的两个维度。你可以画出一个“二维四象限图”。

预制不等于不安全。现做也不等于安全。

安不安全,看的是食材有没有变质、添加剂有没有过量、冷链运输有没有断链。

而预不预制,是一种“制作工艺”。预制菜,也可以用优质的食材、很少的添加剂、全程冷链运输。

大品牌会用严格制作的预制菜,小馆子会用地沟油现炒。

所以,用预不预制来判断安不安全,根本行不通。

03

那,怎么判断餐馆安不安全?

看它“违规成本”高不高。

“违规成本”越高,它越不敢乱来。

比如,大品牌普遍好于小作坊。麦当劳的违规成本,是全国上万家门店、一年几百亿收入。而街边炸鸡店的违规成本,可能就是那几个工具。谁更不敢出错?

比如,社区店普遍好于景区店。社区食堂靠左邻右舍,做的是回头客生意。景区餐厅做的是游客生意,一锤子买卖。谁更不敢出错?

比如,堂食店普遍好于外卖店。有堂食的外卖店,门面是它的脸,跑不掉。纯外卖店,随时能跑。谁更不敢出错?

如果在乎食品安全,就别纠结是不是预制。去看它的品牌信誉、口碑、规模。这些共同决定了它的违规成本。

当然,除了食品安全。还有人关心的是:是不是应该公示?是不是应该明确让我知道吃的是不是预制菜?

04

预制菜应不应该公示?

应该。

既然“定义之争”已经无法调和,那最终的解决方案,就是给大众以知情权。

罗永浩昨天直播,拿老乡鸡举例子。老乡鸡每个门店都贴了一张公示牌,把所有菜是否预制、哪些是预制、预制到什么程度,写得清清楚楚。

大家最反感的,不是预制菜本身。而是打着现炒名义,还贵的预制菜。

我看网上这次很多人对西贝的不满,集中在“贵”和“不好吃”,从而怀疑是预制菜。“怀疑”的源头,是餐厅的“不透明”。

长期来看,也许唯一的解法,是学老乡鸡,建立一个公示制度。强制要求餐厅在菜单标注。

甚至,国家可以出台相关法规,强制要求标注。不是说四个阶段吗,你到底预制到哪个程度。牧民养羊、中央厨房一楼剁成排、中央厨房二楼腌制、全程冷链运输、门店厨房现烤。

用户能接受,就继续吃。不能接受,就换一家。当然,也可以逛了一大圈,我去,怎么全是中央厨房,不吃了,回家吃泡面。也可以。

争吵西贝到底用没用预制菜,已经没太大意义了。因为事实层面并没有太大分歧。

但我们至少要清楚一件事:

罗永浩要求餐厅标注预制菜,保护消费者的知情权,这件事非常正义,非常具有社会价值。

以目前的证据来看,西贝并没有一般认知里那种“拆了塑料包,微波炉热一下就上桌”的预制菜。

以上两个事实,可以同时成立。(刘润)

免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。由用户投稿,经过编辑审核收录,不代表头部财经观点和立场。

证券投资市场有风险,投资需谨慎!请勿添加文章的手机号码、公众号等信息,谨防上当受骗!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们。

相关文章

-

我们都中了老罗和贾国龙的奸计

2025-09-130阅读

-

百度发债,释放何种信号?

2025-09-130阅读

-

王兴兴,想让机器人干更多活

2025-09-130阅读

-

突发!苹果AI大失血:Siri前掌门离职,核心团队被挖角,新功能延期到2026

2025-09-130阅读

-

零跑Lafa5蓝色实车图曝光,今年Q4发布

2025-09-130阅读

-

绝对零度不可达:新研究推翻120年前爱因斯坦部分观点

2025-09-130阅读

-

中国水电首次实现全站控制系统国产化,填补20项国内技术空白

2025-09-130阅读

-

打工人破防:连机器人都受不了加班引热议 没电了我就要休息

2025-09-130阅读

-

鸿蒙智行新款智界S7/R7开启首批交付,售价22.98万元起

2025-09-130阅读

-

郑刚:罗永浩碰瓷西贝,专挑软柿子捏,还卖过预制菜

2025-09-130阅读